Lockdown. Mit dem letzten Flug zurück nach Hause

Ein aufregender Roadtrip geht zu Ende.

Heute ist der Tag, an dem wir offiziell aus einem sogenannten COVID-19-Risikogebiet nach Hause reisen – und zwar einen Tag früher als ursprünglich geplant. Und ehrlich gesagt: Wir sind froh, dass wir überhaupt noch heimkommen. Denn laut Robert-Koch-Institut gehört der Bundesstaat Washington neuerdings zu diesen mysteriös klingenden Risikozonen . Und Seattle? Liegt mittendrin. Unsere Rückreise bekommt plötzlich ein ganz neues Etikett: Abenteuer mit Pandemiebeigeschmack.

Ich frage mich insgeheim: Wer ist eigentlich dieses Robert-Koch-Institut, und seit wann hat das so viel zu sagen in meinem Leben? Und was zum Henker ist ein Lockdown ? Vor zwei Wochen noch hätte ich das für einen schlechten Actionfilm gehalten. Und jetzt? Jetzt schließen bei uns zu Hause die Geschäfte, man darf das Haus nur noch verlassen, wenn es sich um einen Notfall handelt – also zum Beispiel: Katze brennt. Oder Brot ist aus. Und auch dann bitte nur mit Abstand.

Unsere Köpfe sind voll mit Fragen, auf die es keine klaren Antworten gibt. Müssen wir bei der Rückkehr zum Arzt? Kommt direkt jemand mit einem Thermometer vorbei? Quarantäne – wie läuft das eigentlich genau? Google hilft da erstaunlich wenig weiter. Und so fühlt sich das Ganze an wie ein Buch, dessen Handlung sich ständig neu schreibt – wir sind die Hauptfiguren und dürfen gespannt sein, was das nächste Kapitel bringt.

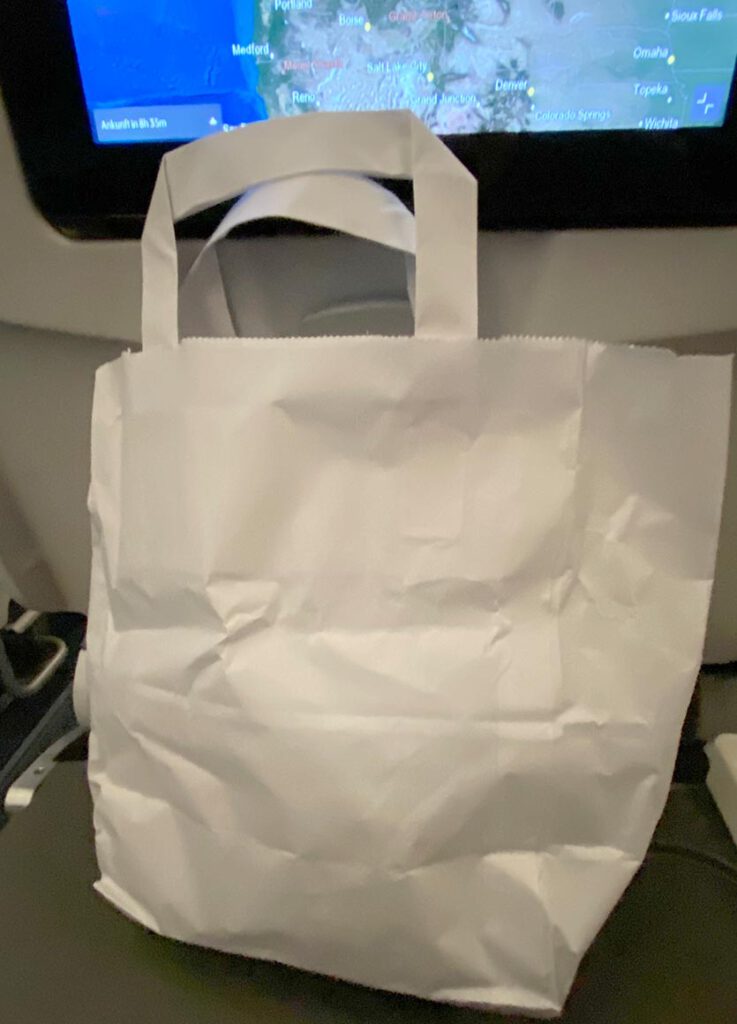

In der Hotellobby holen wir unsere Frühstücksbeutel ab – pardon, unsere „Vesper-Tüten“. Vor ein paar Tagen hätte ich über den Begriff noch geschmunzelt. Heute klingt er wie ein Relikt aus einer besseren Zeit. Statt wie gewohnt im Frühstücksraum bei Rührei und Toast zu sitzen, bekommen wir einen Pappbecher mit Saft (der früher frisch gepresst war), ein eingeschweißtes Sandwich und einen Joghurt in der Größe eines Briefbeschwerers. Gestern noch gab’s eine Liste zum Ankreuzen – Frühstück à la carte, wir waren begeistert. Heute? Alles plötzlich im Flugzeugmodus. Null Magie, null Gemütlichkeit – stattdessen sterile Verpackung und das Gefühl, man müsse das Tablett gleich aus dem Klappfach ziehen.

Es ist absurd, wie schnell sich Dinge verändern können. Noch vor wenigen Tagen waren wir unterwegs in Slot Canyons und zwischen Neonlichtern. Und jetzt? Jetzt sitzen wir auf gepackten Koffern und staunen über eine Welt, die plötzlich völlig auf dem Kopf steht.

Aber wie immer nehmen wir’s mit einem Schulterzucken, einer Portion Galgenhumor – und der festen Überzeugung: Wenn das Leben uns Pappbecher reicht, machen wir eben eine Geschichte draus . Denn diese Reise, die so ganz anders endete als geplant, wird uns noch lange in Erinnerung bleiben – als das Kapitel, in dem Realität und Fiktion ein wenig zu sehr verschwammen.

Auf geht’s. Zurück nach Hause. Zurück in eine Welt, die sich verändert hat. Und vielleicht – ein kleines bisschen – auch wir mit ihr. Der Morgen beginnt – wie so oft auf unseren Reisen – mit einem hehren Ziel: Kaffee. Und zwar guter. Heißer. Aromatischer. Richtig echter Kaffee. Das klingt jetzt nicht überambitioniert, oder? Dachten wir auch. Doch was dann in unsere Tasse plätschert, ist alles – nur kein würdiger Start in den Tag.

Schon beim ersten Blick auf die blechernen Riesenkanister im einstigen Frühstücksbereich ahnen wir: Hier wurde schon länger nichts mehr frisch gebrüht. Diese Kannen, einst stolze Verheißung koffeinhaltiger Morgenfreude, wirken jetzt wie traurige Denkmalträger einer besseren Zeit – eine Art Moma-Kaffeekultur, postapokalyptisch. Der Inhalt? Lauwarm. Bitter. Muffig. Und dann dieser Geschmack… “Kaffee” ist ein zu großes Wort für das, was da in der Tasse landet.

Ein Schluck – und das Gesicht verzieht sich wie bei einer sauren Zitrone auf Speed. Stefan murmelt ein trockenes „Bäh“, ich kontere mit einem skeptischen Blick zur Kanne, als hätte sie uns persönlich beleidigt. Hat sie irgendwie auch. Man merkt: Hier im Hotel hat sich der Gästeandrang mittlerweile verflüchtigt. Und mit ihm offenbar auch jegliches Interesse an einem ordentlichen Filterkaffee. Es ist, als hätte der Kaffee selbst kapituliert und seinen Geschmack an den Nagel gehängt. Vielleicht auch aus Solidarität mit dem Frühstücksraum.

Aber halt – wir sind nicht umsonst erfahrene Kaffeekrisen-Überlebende. Wir lassen uns nicht von einem lauwarmen Fehlstart entmutigen. Nein, ganz im Gegenteil: Die Mission Morgenkaffee mit Würde lebt weiter! Denn irgendwo da draußen – vielleicht in einem kleinen Coffeeshop, vielleicht an einer Tanke mit gutem Riecher – wartet er noch: der perfekte Reise-Kaffee. Bis dahin bleibt dieser Becher nur eine bittere Erinnerung… und ein Grund mehr, beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein.

Die Abenteuerlust sitzt uns im Nacken – und der Hunger auch. Ein hungriger Magen ist bekanntlich der beste Navigator, also rollen wir weiter gen Norden, auf der Suche nach dem nächsten kulinarischen Lichtblick. Und dann – plötzlich, wie aus dem Nichts – erhebt sie sich vor uns: die Lewis and Clark Bridge , eine stählerne Schönheit über dem mächtigen Columbia River , als wolle sie uns mit weiten Armen ins nächste Kapitel unserer Reise tragen.

Doch genau dort, mitten auf der Brücke, schleicht sich ein seltsames Gefühl ein. Irgendwas ist anders. Ein kurzer Blick auf die Karte, ein schneller Gedanke – und dann ist es klar: Wir sind jetzt offiziell im Risikogebiet angekommen. Willkommen in Washington. Willkommen in der Realität, die sich langsam aber sicher in unsere Reise hineinschleicht.

Und obwohl die Straße vor uns liegt wie immer – asphaltiert, endlos, verheißungsvoll – merken wir: Die Welt um uns herum hat sich verändert. Die Landschaft? Immer noch wunderschön. Die Leute? Tun so, als sei alles wie gehabt. Aber unter der Oberfläche beginnt etwas zu knistern. Diese kleinen Details, die man nur bemerkt, wenn man hinsieht: ein verstohlener Blick, ein Handschuh an der Kasse, ein Schild mit neuem Hinweis. Das Unbehagen kommt leise, aber es bleibt.

Doch erstmal zum Wichtigsten: Frühstück! Unser Magen protestiert mittlerweile lauter als das Navi. Die Rettung scheint nah – ein Denny’s taucht auf, wie eine Fata Morgana am Horizont. Pancakes, Hash Browns, Coffee Refills – wir kommen!

Aber der Parkplatz ist leer. Kein Brutzeln, kein Bacon-Duft, keine dampfenden Kaffeetassen in Sicht. Die Fenster dunkel, das Schild „Closed“ prangt an der Tür wie ein schlechter Witz. Denny’s hat dicht gemacht. Willkommen in der neuen Weltordnung. Wir stehen also da, halb schockiert, halb hungrig, und können es kaum glauben. Eben noch lachten wir über Hamsterkäufe, und jetzt stehen wir vor verschlossenen Türen. Die Corona-Krise ist plötzlich nicht mehr nur ein Nachrichtenereignis, sondern real – zum Greifen nah. Oder besser gesagt: zum Nicht-Greifen – denn Frühstück gibt’s ja keins.

Aber wir wären nicht wir, wenn uns das den Tag verhageln würde. Die Suche nach dem heiligen Frühstücksgral ist eben zur neuen Challenge geworden. Und hey – irgendwo da draußen gibt es bestimmt noch einen Donut, der auf uns wartet. Oder wenigstens einen Kaffee, der nicht schmeckt wie aus der Waschmaschine.

Der Columbia River glitzert, als wolle er sagen: Kommt schon, Leute, das war doch nur der erste Bosskampf des Tages .Und wir? Wir grinsen, rollen weiter – hungrig, neugierig und ziemlich sicher, dass das nächste Kapitel unseres Roadtrips noch ein paar schräge Überraschungen bereithält.

Unsere kulinarische Odyssee – inzwischen eher eine Art Improvisationstheater mit Lebensmitteln – findet schließlich ihren vermeintlichen Höhepunkt im Safeway-Supermarkt , unserem rettenden Hafen am Ende der Frühstücks-Enttäuschung und Denny’s-Schließung. Und dann – der Hoffnungsschimmer: Orange Chicken ! Da steht es in der warmen Theke, golden glänzend, verheißungsvoll duftend. Ein Klassiker aus der Abteilung Fast-Food-Asia, der uns schon so manchen Einkaufspausen-Moment versüßt hat. Klebrig, süß, knusprig – ein kulinarisches Kuscheltier.

Mit breitem Grinsen und knurrendem Magen schleppen wir unsere Beute zum Auto. Endlich! Doch was dann passiert, war so nicht geplant. Der erste Bissen – erwartungsvoll. Der zweite – skeptisch. Der dritte… verwirrt. Denn was da in unseren Mündern landet, hat mit dem vertrauten Orange Chicken unserer Lieblings-Mall-Küchen ungefähr so viel zu tun wie eine Mandarine mit einem Schokoriegel. Der Orangengeschmack ist echt. Zu echt. Zitrus pur. Fast schon gesund. Keine Spur von dem geliebten Zuckerbomben-Kleber, der normalerweise jedes Hähnchenstück liebevoll ummantelt. Stattdessen: ein kulinarischer U-Turn in Richtung „fruchtig-frisch“.

Ein Blick geht zwischen uns hin und her. „Na ja“, sagt einer von uns mit tapferer Miene. „Ist halt… anders.“ Und genau in diesem Moment merken wir, dass unsere Reise auch auf dem Teller ein paar Überraschungen bereithält . Vielleicht ist das hier nicht das Orange Chicken, das wir wollten – aber es ist das Orange Chicken, das wir gerade verdient haben.

Mit einem leicht enttäuschten, aber dennoch humorvollen Schulterzucken – und einem imaginären Eintrag in die Liste „Dinge, die wir nicht noch mal essen müssen“ – rollen wir weiter. Noch rund eine Stunde bis zum Flughafen. Die Stimmung ist ruhig, ein bisschen Abschieds-melancholisch, ein bisschen verdauter Frust. Doch als wir beim Alamo-Schalter ankommen, zeigt sich das Schicksal erneut von seiner schelmischen Seite .

Kaum Gäste da, alles läuft wie am Schnürchen – bis zur Abrechnung. Die One-Way-Miete , die man uns erlassen wollte, taucht plötzlich doch auf der Rechnung auf. Ein echter Roadtrip-Klassiker: Überraschung an der Kasse .

Ich eile ins Alamo-Büro – nicht, weil wir knapp dran wären, sondern weil mich diese kleine Rechnungskorrektur innerlich piekst. One-Way-Miete? Die sollte doch erlassen sein! Ich schildere dem Mitarbeiter am Schalter freundlich die Situation, erwähne das Telefonat mit seinem Kollegen und hoffe, dass sich das alles schnell aufklärt. Und siehe da – der Mann ist ein Profi . Er prüft kurz, runzelt nicht einmal die Stirn, findet den Hinweis im System und entschuldigt sich aufrichtig für die Verwirrung. „Your all set, ma’am.“ Kein Hickhack, kein „Ich frage mal nach“, kein Drama – einfach erledigt. Alamo, ihr dürft euch einen goldenen Stern auf die Kundenservice-Tafel kleben.

Draußen wartet schon der Shuttle-Bus, bereit, uns zum Terminal zu bringen – und wir haben ihn ganz für uns allein. Eine dieser absurden Szenerien, wie sie nur in Zeiten einer weltweiten Pandemie vorkommen. Ein ganzer Bus, zwei Passagiere – und viel Platz für Gedanken. Noch ist es früh, der Flughafen fast gespenstisch leer. In der Gina Marie Lindsay Arrivals Hall suchen wir uns einen kleinen Tisch. Die Stühle sind bequem, die Ruhe fast meditativ. Kein Gedränge, kein Lärm, nur das gelegentliche Rattern eines Reinigungswagens und das entfernte Piepen einer Sicherheitsdurchsage. So entspannt kann ein Abschied sein.

Stefan hingegen hat ein anderes Problem: sein Fuß. Seit unserer kleinen Wanderung zu den Bridal Veil Falls gestern jault er auf wie ein beleidigter Wanderstiefel. Während er sich vorsichtig an den Tisch schleppt, ziehe ich los – auf der Jagd nach zwei überlebenswichtigen Dingen: Eis für seinen Fuß und Kaffee für meine Moral. Und tatsächlich: Am anderen Ende des Terminals werde ich fündig. Eiswürfel in einem Becher und ein dampfender Coffee-to-go – Mission erfüllt. Ich komme zurück, balanciere beides wie eine Stewardess im Training, und wir richten uns gemütlich ein.

Der Flughafen wirkt surreal. Alles ist da – Läden, Schalter, Bildschirme – aber die Menschen fehlen. Nur vereinzelt huschen Gestalten vorbei, einige mit Maske, andere ohne. Schilder zum Thema Covid-19 hängen an den Wänden, doch es herrscht keine Hektik, keine Angst. Nur eine seltsame Stille, die einem unmissverständlich sagt: Die Welt hat sich verändert.

Trotz allem – oder gerade deshalb – sind wir dankbar . Für diese zwei Wochen voller ungeplanter Wendungen, unerwarteter Begegnungen und neuer Perspektiven. Es war ein Roadtrip der besonderen Art. Kein Urlaub wie sonst, eher ein Abenteuer mit Hygienetuch. Wir haben gelacht, geflucht, gestaunt – und jede einzelne Meile aufgesogen. Wir wissen jetzt, dass ein Ribeye-Steak auf der Motorhaube durchaus mit einem Abendessen im feinen Restaurant mithalten kann – zumindest in Sachen Stimmung. Wir wissen auch, wie es ist, über Nacht aus einem Hotel ausziehen zu müssen , ohne zu wissen, wohin. Wir haben Erkältungen weggelächelt , Fußschmerzen ignoriert und uns durch sämtliche Formen von To-Go-Frühstück und improvisiertem Supermarkt-Dinner gekämpft – und trotzdem: Wir haben das Beste draus gemacht.

Natürlich haben wir auch unzählige Fotos geschossen – und mit „unzählig“ meinen wir wirklich: unzählige . Von atemberaubenden Nationalparks wie Zion , den magischen Felsformationen im Canyon de Chelly , bis zu geheimen Schätzen wie dem Nautilus oder den wild gemusterten Yant Flats . Und wer könnte die Bilder von den knallbunten Oldtimern in Seligman an der Route 66 vergessen? Diese Reise hat uns mehr mitgegeben als Souvenirs . Sie hat uns Geschichten geschenkt – und die werden wir noch oft erzählen.

Mit einem letzten Schluck Terminal-Kaffee, einem Kühlakku auf Stefans Fuß und einem Rucksack voller Erinnerungen schließen wir dieses Kapitel. Und auch wenn es manchmal chaotisch war – wir würden sofort wieder losfahren. Trotz der weltweiten Corona-Krise überkommt mich – wie jedes Mal beim Abflug aus den USA – diese ganz eigene Mischung aus Wehmut und Vorfreude . Ein Teil von mir hängt noch in den endlosen Straßen des Südwestens, beim letzten Sonnenuntergang über dem Highway, beim Kaffee im Motel mit Blick auf rote Felsen. Und der andere Teil? Der freut sich wie verrückt – auf Zuhause, auf den Alltag, auf unseren kleinen Enkel, den wir bald endlich wieder knuddeln können.

Doch auch wenn wir gerade erst aufbrechen, wissen wir längst: Wir kommen wieder. Meistens ist der nächste Flug schon gebucht, bevor wir überhaupt ganz gelandet sind. Und auch diesmal ist die Planung schon angelaufen – der nächste Roadtrip wartet. Dieses Mal wird es eine ganz besondere Reise: zu sechst. Unsere Tochter, ihr Mann, der kleine Noah – der schon auf der Welt ist – und das noch ungeborene Baby , das beim Abflug gerade mal vier Monate alt sein wird. Ein Mini-Roadtrip-Abenteurer im Gepäck.

Natürlich hoffen wir, dass uns dieser verflixte Virus nicht dazwischenfunkt. Aber heute ist nicht der Tag für düstere Gedanken. Heute fliegen wir heim. Und der Check-In-Schalter ist fast leer – zwei andere Paare, sonst niemand. Keine Hektik, kein Schlange stehen. Stattdessen: Fensterplätze. 2er-Reihe. Jackpot. Es läuft.

Unsere Koffer? Klar, ein bisschen übergewichtig. Aber was soll’s – sie sind gefüllt mit Babykleidung, Schnullerketten, Stramplern, winzigen Mützchen und allem, was das bald vierköpfige Familienherz begehrt. Die Dame am Schalter wirft keinen Blick auf die Waage. Vielleicht ist sie einfach müde. Vielleicht ist sie gnädig. Vielleicht hat sie selbst ein Enkelkind und weiß, wie das so ist. Uns soll’s recht sein.

Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen, werfe Stefan einen vielsagenden Blick zu und flüstere: „Siehst du – geht doch.“ Denn jedes Mal vor dem Rückflug ist es dasselbe Spiel: Stefan steht mit skeptischem Blick am Koffer, hebt ihn einmal kurz an – was völlig reicht – und murmelt: „Der ist viel zu schwer. Ich hab keine Lust, am Flughafen wieder Koffer umzupacken oder fürs Übergepäck zu blechen.“ Meine Standardantwort ist über die Jahre zur kleinen Tradition geworden: „Ach was, das passt schon. Ich hab das im Griff.“ Und was soll ich sagen? Bis jetzt hat es immer geklappt. Keine Panik, kein Umpacken auf dem Boden, keine Aufpreise. Oder… Stefan? Willst du da vielleicht doch noch was ergänzen?

Wir schlendern gemütlich zum Gate – keine Hektik, kein Gedränge, kein typisches Flughafenrauschen. Ehrlich gesagt: Es ist verdächtig ruhig. Ich hatte fest damit gerechnet, dass dieser vermutlich letzte Flug nach Deutschland bis auf den letzten Platz ausgebucht wäre, begleitet vom üblichen vor-Abflug-Chaos, genervten Stimmen, Kofferstapeln und dem nervösen Wippen wartender Füße. Aber nichts dergleichen. Fast leer.

Meine Neugier siegt. Ein freundlicher Ramp Agent, der nicht nur freundlich aussieht, sondern sich auch prompt als deutscher Plauderbär entpuppt, kommt gerade recht. Ich frage: „Ist der Flieger wirklich voll?“ Er nickt. „Ja, offiziell ausgebucht. Aber kaum jemand hat’s nach Seattle geschafft. Die ganzen Zubringerflüge wurden gestrichen.“

Ah! Die Puzzleteile setzen sich zusammen. Ich nicke, werfe Stefan einen triumphierenden Blick zu und denke: Wie gut, dass wir selbst gefahren sind! Unsere Entscheidung, mit dem Mietwagen hierher zu kommen, war offenbar mehr als nur ein netter Roadtrip – sie war goldrichtig. Das Boarding läuft entsprechend schnell. Keine Schlangen, kein Gedrängel. Stattdessen: entspanntes Einsteigen, fast wie früher beim Linienbus. Trotzdem tut sich dann erstmal… nichts. Wir stehen noch eine Weile auf dem Rollfeld – zwei Nachzügler fehlen noch. Und hey, in diesen Zeiten zählt jeder Passagier. Aber auch das wird mit stoischer Gelassenheit genommen.

Dann hebt unser Flieger ab – und mit ihm auch unser Komfortniveau. Nicht nur Fensterplatz , sondern auch noch eine ganze Mittelreihe für uns allein. Beine ausstrecken, Tasche neben sich stellen, Jacke auf dem Nebensitz – fast schon Business-Class-Feeling für Economy-Geld. Und das Beste: Alle um uns herum haben dasselbe Los gezogen. Ein Hauch von Privatjet-Flair inmitten der Krise.

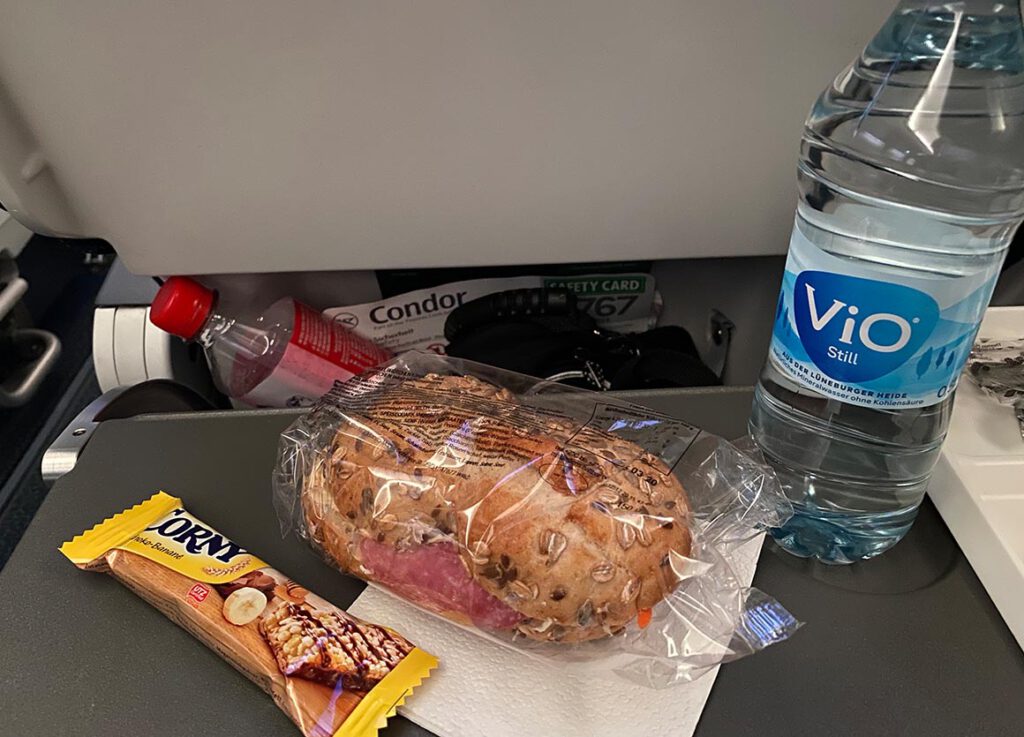

Der Bordservice ist – erwartungsgemäß – eingeschränkt. Statt elegant servierter Tabletts gibt’s jetzt praktische Tüten mit allem Nötigen: warmes Essen, Besteck, Getränk. Kein Schnickschnack, aber ehrlich gesagt: völlig in Ordnung. Der Hunger wird gestillt, die Erwartungen sind ohnehin angepasst.

Wir lehnen uns zurück, strecken uns so weit es geht und blicken uns an. So lässt es sich reisen. Und irgendwo zwischen Take-Off und Apfelkuchen im Beutel stellt sich dieses Gefühl ein: Nicht First Class. Aber First Choice.

Das Entertainment-Programm wird komplett freigeschaltet – eine dieser kleinen Gesten, die in solchen Zeiten fast schon groß wirken. Wir greifen zu unseren eigenen Kopfhörern , denn die aus Plastikbeuteln wollen wir uns nach der letzten Desinfektionsorgie lieber ersparen, und stürzen uns in die bunte Welt der Filme, Serien und Musik. Krisenmodus hin oder her – ein bisschen Hollywood geht immer.

Nach dem überraschend guten und sättigenden Essen – in der praktischen Papiertüte, versteht sich – entscheiden wir: Zeit für den Winterschlaf über dem Atlantik. Wir machen es uns auf unseren Sitzen (beziehungsweise unserer Sitzlandschaft ) so bequem wie möglich, breiten uns aus wie eine Katze in der Sonne und gleiten über die Wolkendecke hinweg ins Reich der Träume.

Irgendwo über Großbritannien blinzeln wir wieder wach – als hätte jemand auf sanfte Weise „Frühstückszeit“ geflüstert. Auch diesmal wird die Mahlzeit in der Tüte gereicht, aber hey – zu diesem Zeitpunkt erwarten wir keine Etagere mit Croissants mehr. Kaffee, Brötchen, ein bisschen Obst – passt.

Und dann landen wir – über eine Stunde früher als geplant in Frankfurt. Ein sanftes Aufsetzen, das gleichzeitig das Ende dieses außergewöhnlichen Abenteuers markiert. Unsere Priority-Tickets zeigen ihre Wirkung: Unsere Koffer gehören zu den ersten auf dem Band, und wir sind bereit, dem deutschen Boden einen leicht verwunderten Fußabdruck zu schenken.

Doch dann kommt die Frage aller Fragen: „Dürfen wir jetzt einfach raus?“ Immerhin kommen wir aus einem offiziell deklarierten Risikogebiet. Und die Antwort? Ja. Keine Kontrolle, kein Fiebermessen, kein Fragebogen. Einfach durch. Ein kurzer Moment der Irritation , dann Erleichterung. Aber eben auch dieses seltsame Gefühl, dass hier irgendetwas fehlt – ein bisschen so, als hätte man den Schlussakt eines Dramas verpasst.

Wir warten etwa 30 Minuten auf unseren ICE nach Stuttgart , der – wie könnte es anders sein – fast leer ist. Ein paar Reisende mit müden Gesichtern, einige mit Masken, viele mit Abstand.

Gegenüber von uns sitzt ein älteres Ehepaar. Die Frau telefoniert, ihre Stimme überschlägt sich – sie weint vor Freude, endlich wieder zu Hause zu sein. Offenbar liegt eine wahre Odyssee hinter ihnen, vielleicht noch abenteuerlicher als unsere. In diesem Moment wird klar: Jeder von uns trägt seine eigene Geschichte dieser Reise mit sich. Und während der Zug sanft durch das aufwachende Deutschland rollt, überkommt uns das erste Mal diese leise Gewissheit: Wir haben es geschafft. Gesund, sicher, mit vollen Koffern und noch vollerem Herzen. Die Bilder des Roadtrips sind noch frisch, die Erinnerungen an rote Felsen, verlassene Highways und improvisierte Abendessen unter Sternen leuchten in unseren Köpfen wie die Neonlichter von Vegas.

Doch jetzt freuen wir uns einfach nur auf das Wichtigste: unsere Familie. Unser Zuhause. Unsere kleine Normalität.