Über die Sandpiste in ein Farbenwunderland: Coyote Buttes South

Der Tag beginnt mit dieser ganz speziellen Mischung aus Aufregung, Hoffnung und leichtem Größenwahn, die sich jedes Mal einstellt, wenn die Wave Lottery auf dem Plan steht. Natürlich starten wir im Visitor Center in Kanab – Freitagmorgen, bestes Timing, denn heute werden gleich drei Tage verlost: Samstag, Sonntag und Montag. Drei Chancen. Theoretisch.

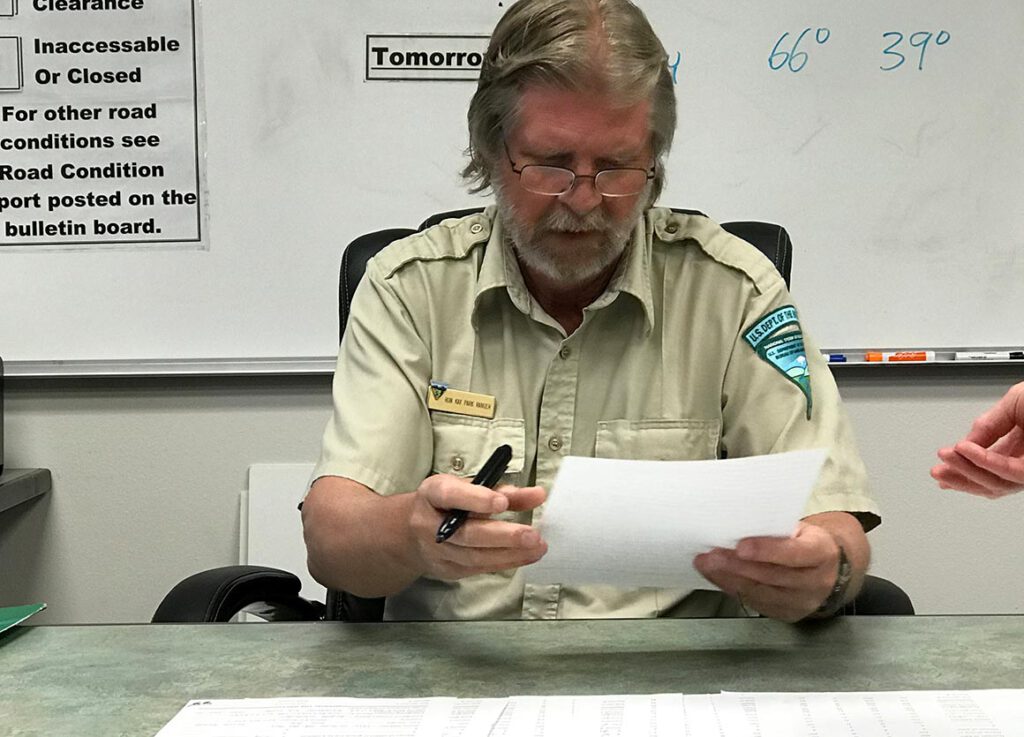

Praktisch ist das Visitor Center proppevoll. Gesichter aus aller Welt, alle mit demselben Traum im Kopf und denselben Karten in der Hand. Man könnte die Spannung schneiden. Pünktlich gegen neun betritt Ranger Key die Bühne – inzwischen ein alter Bekannter – und hält seine legendäre Ansprache. „A difficult hike in a difficult terrain under difficult circumstances. People died out there.“

Wir kennen den Text, wir kennen die Betonung, wir kennen die Stelle, an der er fragt, ob wirklich allen klar ist, worauf sie sich da einlassen. Und natürlich nicken wir brav. Selbstbewusstes „Yes“, innerlich begleitet von einem kleinen „Wird schon“.

Dann dürfen wir endlich in den Raum der Entscheidung. Formulare ausfüllen, Namen eintragen, hoffen. Während wir versuchen, möglichst entspannt zu wirken, werden neben uns fröhlich Selfies mit Ranger Key geschossen – Prioritäten sind eben unterschiedlich. Punkt neun Uhr dreht sich das kleine Bingo-Rad, und man hört im Raum plötzlich nichts mehr außer Atemholen.

Die Kugeln fallen. Namen werden aufgerufen. Nicht unsere. Nicht unsere. Wieder nicht unsere.

Fazit: Keine Wave-Permits, obwohl heute stolze 30 Stück vergeben werden. Bitter? Ja. Überraschend? Nein. Aber wir haben ja einen Plan B, der verdammt gut ist: Coyote Buttes South. Und am Montag versuchen wir es einfach nochmal. Aufgeben ist keine Option, höchstens auf später verschieben.

Highway 89A

Um 9:30 Uhr sitzen wir wieder im Auto und rollen auf den Highway 89A. Der Kopf schaltet schnell von Enttäuschung auf Vorfreude um – denn das, was jetzt kommt, ist landschaftlich ganz großes Kino. Kaum haben wir Kanab hinter uns gelassen, befinden wir uns auf dem Arizona Strip, diesem abgelegenen Landstrich zwischen Utah und dem Nordrand des Grand Canyon. Weit, leer, still. Genau unser Ding.

Ein kurzer Halt in Fredonia, dann beginnt die Straße sich elegant nach oben zu winden. Kurven, die Spaß machen, während wir auf das Kaibab Plateau hinauffahren. Oben angekommen öffnet sich die Landschaft, fast waldig, unerwartet grün – und dann, ganz plötzlich, kippt alles. Die Straße fällt in Serpentinen wieder ab, und vor uns breitet sich das gigantische Panorama der Vermilion Cliffs aus. Rot, massiv, endlos. Tief unten schlängelt sich das Tal Richtung Colorado River. Und irgendwo da unten liegt sie schon: die House Rock Valley Road.

Ab hier wird es wirklich ernst. Wir verlassen den Asphalt – aber nicht sofort das fahrbare Terrain. Die House Rock Valley Road selbst ist nämlich erst einmal deutlich weniger dramatisch, als ihr Ruf vermuten lässt. Eine breite Piste mit stark eingefahrenen Fahrspuren, ja, aber bei trockenem Wetter absolut gut zu fahren. Staubig, rumpelig, aber kontrollierbar. Solange man nicht vergisst, dass hier nichts asphaltiert ist und Schlaglöcher kein persönlicher Angriff sind.

House Rock Valley Road

Die eigentliche Herausforderung beginnt erst später.

Denn von der House Rock Valley Road zweigen die Seitenpisten Richtung Coyote Buttes South ab – und die haben es in sich. Ab hier besteht der Untergrund fast ausschließlich aus tiefem, weichem Sand. So einer, der nicht fragt, ob man weiterfahren möchte, sondern einfach entscheidet, ob man darf.

Dazu kommen mehrere Viehgatter, die wir öffnen, passieren und selbstverständlich wieder schließen müssen. Jeder Stopp bedeutet: Schwung raus, Konzentration hoch, Diskussion kurz. „War das jetzt das richtige Gnatter?“ – „Ja.“ – „Bist du sicher?“ – „Fahr.“

Wir rutschen, wir wühlen, wir arbeiten uns Meter für Meter vor. Große Bodenwellen, lose Steinplatten, querliegende Felsen, die aussehen, als hätten sie sich genau hier verabredet. Trotz ordentlichem Radstand ist klar: Das hier ist Präzisionsarbeit. Immer wieder steigt einer von uns aus, läuft ein paar Meter voraus und dirigiert Stefan wie ein Einweiser auf dem Rollfeld. „Links. Noch mehr links. Halt! Jetzt langsam. Okay, das passt.“

Manchmal kratzt es unten trotzdem kurz. Nicht schlimm, aber deutlich genug, um uns daran zu erinnern, dass Hochgefühl und Bodenfreiheit zwei verschiedene Dinge sind. Der Wagen schaukelt, der Sand zieht, die Räder suchen Grip – und finden ihn meistens auch.

Es ist kein Fahren mehr, es ist Arbeiten im Gelände. Aber genau das macht diesen Abschnitt so besonders. Hier kommt niemand zufällig vorbei. Wer hier fährt, will genau hierher. Und während wir uns langsam, konzentriert und mit wachsender Vorfreude vorantasten, ist klar: Der Weg gehört zum Erlebnis. Und irgendwo da vorne, hinter Sand, Gatter und Steinplatten, warten sie schon: die Coyote Buttes South.

Auf dem Weg zur Coyote Buttes South

Wir parken den Wagen an einem dieser natürlichen Pullouts, die hier draußen ganz nebenbei entstehen – kein Schild, kein Parkplatz, einfach: Hier passt es. Schon von hier aus sind sie zu sehen. Die Cottonwood Teepees. Erst nur als gezackte Silhouette am Horizont, dann immer klarer, immer plastischer. Diese kegelförmigen Felsgebilde wirken aus der Ferne fast unwirklich, wie aufgestellt, nicht entstanden.

Rucksack auf den Rücken, Kamera um den Hals, ein kurzer Kontrollblick zurück ins Auto – Permit liegt gut sichtbar auf dem Armaturenbrett, Ordnung muss sein – und dann geht’s los. Der Pfad ist angenehm eindeutig, kein Rätselraten, kein Herumirren. Man weiß genau: Da vorne spielt die Musik.

Mit jedem Schritt verändern sich Perspektive und Wirkung. Was eben noch kompakt wirkte, beginnt sich aufzufächern. Die Teepees stehen nicht einfach da – sie staffeln sich, überlagern sich, zeigen neue Kanten, neue Farben. Ocker, Rot, Creme, zwischendrin dunklere Linien wie mit dem Pinsel gezogen. Die Formen wirken weich und gleichzeitig monumental, als hätte jemand versucht, etwas Zartes aus massivem Stein zu bauen.

Je näher wir kommen, desto mehr verlangsamt sich automatisch das Tempo. Nicht aus Erschöpfung – sondern aus Respekt. Man bleibt stehen, schaut, fotografiert, schaut nochmal. Diese Felsen sind unverschämt fotogen, egal aus welchem Winkel. Und trotzdem schafft kein Bild das, was hier passiert: dieses Gefühl, mitten in ein Gemälde hineinzulaufen, das sich bei jedem Schritt neu zusammensetzt.

Die Teepees ragen vor dem hellen Himmel auf, klar abgezeichnet, fast grafisch. Keine Ablenkung, kein Lärm, nur wir und diese surrealen Formen. Es ist einer dieser Momente, in denen man merkt, dass man nicht einfach irgendwo unterwegs ist, sondern genau am richtigen Ort. Und dass sich jede Sandpiste, jedes Gatter und jedes Einweisen vorher exakt dafür gelohnt hat.

Schon nach den ersten Metern ist klar: Das hier ist kein normaler Spaziergang. Die Landschaft öffnet sich langsam, fast zurückhaltend, und dann stehen wir plötzlich mittendrin – zwischen geschwungenen Linien, gestreiften Wänden und Formen, die aussehen, als hätte jemand mit sehr viel Geduld und sehr viel Zeit modelliert. Coyote Buttes South macht keine Show, es wirkt einfach. Und genau das haut rein.

An einer besonders markanten Stelle bleiben wir stehen. Eine Art natürlicher Alcove, schattig genug, um kurz durchzuatmen, offen genug, um den Blick schweifen zu lassen. Die Sonne steht inzwischen hoch, keine Ausrede mehr für frische Morgenkühle. Zeit für eine Pause. Rucksack auf, Snack raus, Wasser hinterher. Luxus auf Wüstenart. Wir sitzen da, kauen, schauen – und sagen erstmal nichts. Manche Orte verlangen keine Kommentare.

Die Felsen um uns herum wirken fast lebendig. Wellen, Streifen, Schichten, so sauber getrennt, dass man meinen könnte, jemand hätte sie bewusst sortiert. Ocker, Orange, Rot, Beige – alles übereinandergelegt, nichts zufällig. Während wir essen, wandert der Blick automatisch von Detail zu Detail. Immer wieder entdeckt man neue Linien, neue Übergänge, neue Perspektiven. Stillstand gibt es hier nicht, selbst wenn man sitzt.

Gestärkt setzen wir unseren Weg fort und bewegen uns vorsichtig weiter. Behutsam ist hier keine Floskel, sondern Pflicht. Die empfindlichen Felsplatten verzeihen keine Unachtsamkeit, und wir wollen nichts hinterlassen außer Fußspuren im Sand – und selbst die bitte so dezent wie möglich. Also gehen wir außen herum, steigen über Sandflächen, meiden glatte Steinflächen, passen auf, wo wir hintreten.

Das gestreifte Gestein entfaltet aus der Nähe eine unglaubliche Tiefe. Die Linien ziehen sich wie Jahresringe durch den Fels, erzählen von Wind, Wasser, Druck, Geduld. Sehr viel Geduld. Millionen Jahre Geduld. Und wir spazieren dazwischen herum wie Besucher in einer offenen Galerie, in der jedes Werk einzigartig ist – und man trotzdem ständig versucht, den Überblick zu behalten.

Je weiter wir gehen, desto mehr fühlt es sich an, als würden wir durch ein Gemälde laufen. Nicht abstrakt, nicht theoretisch, sondern sichtbar, greifbar, unter den Füßen. Jeder Schritt bringt ein neues Bild, jede Kurve eine neue Form.

Nachdem wir uns die GPS-Daten einiger besonders markanter Punkte gespeichert haben – darunter der wunderbar schräg geratene „Weird Rock“ und der vielversprechend klingende „Half & Half“ – ziehen wir weiter. Ohne Eile, aber mit diesem leichten Kribbeln, das man bekommt, wenn man weiß: Da kommt gleich wieder etwas.

Und dann steht er plötzlich vor uns. Der Weird Rock.

Ein Felsen, der so aussieht, als hätte ihn jemand mitten im Aufbau kurz stehen lassen. Schmaler Sockel, verdrehte Schichten, oben ein Überhang, der jeder Statikvorlesung Hohn spricht. Logisch, dass wir erstmal stehen bleiben. Schauen. Umrunden. Den Kopf leicht schieflegen. Man versucht unwillkürlich zu begreifen, wie dieses Ding überhaupt noch steht – und beschließt dann, die Antwort einfach der Natur zu überlassen.

Aber hier bleibt man nie lange an einem Ort. Kaum hat man sich losgerissen, zieht die nächste Formation die Aufmerksamkeit auf sich. Wir klettern auf kleine Anhöhen, um gleich darauf wieder hinabzusteigen, wechseln ständig die Perspektive. Mal fühlt man sich winzig zwischen den geschichteten Wänden, mal steht man oben und blickt über eine Landschaft, die aussieht, als wäre sie gerade erst fertig geworden.

Es gibt kein festes Ziel mehr, nur noch Neugier. Wir biegen um Felsen, entdecken kleine Durchgänge, Linien im Gestein, die aus der Ferne unscheinbar wirken und aus der Nähe plötzlich Tiefe bekommen. Jede Bewegung verändert das Bild, jede Kurve eröffnet eine neue Bühne.

Mit jedem Schritt wird klarer, dass es hier nicht um einzelne Highlights geht. Das gesamte Gelände ist das Highlight. Wind, Wasser und Zeit haben hier nicht einfach gearbeitet – sie haben komponiert. Und wir bewegen uns mittendrin, vorsichtig, aufmerksam, fast ein bisschen ehrfürchtig.

Je weiter wir gehen, desto intensiver wird dieses Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Kein Lärm, keine Eile, nur diese bizarre, wunderschöne Landschaft, die ständig neue Formen preisgibt. Und irgendwo zwischen Staunen und Erschöpfung wissen wir: Genau dafür sind wir hier.

Und dann passiert es ganz plötzlich.

Wir kommen über einen weiteren Hügel – und die Landschaft schaltet um. Eben noch rot und orange, warm und vertraut, jetzt Gelb und Violett, als hätte jemand den Farbregler einmal beherzt nach rechts geschoben. Genau hier liegt unser Ziel: der „Half & Half“.

Der Stein steht vor uns, scheinbar unscheinbar – und ist doch sofort ein Blickfang. Zur einen Hälfte leuchtend gelb, zur anderen zart violett, dazwischen ein klarer, lilafarbener Streifen, der sich wie eine Naht in die dahinterliegenden Felsplatten fortsetzt. Die Farben wirken nicht gemalt, sondern entschieden. Als hätte die Natur gesagt: So. Genau so.

Aus der Entfernung sieht der Half & Half fast monumental aus. Ein kleiner Solitär mit großer Wirkung. In Wirklichkeit ist er… nun ja… vielleicht fünfzig Zentimeter hoch. Maximal. Aber er steht da ganz allein, auf dieser weiten Fläche, so selbstbewusst, dass man unwillkürlich kurz an dieses eine Emoji denkt, das man besser nicht erwähnt 💩. Das wäre unfair. Und außerdem wird der Stein dem Ganzen überhaupt nicht gerecht.

Für das perfekte Foto entdecken wir eine kleine Wasserfläche, glatt wie Glas. Spiegelung. Farben. Ruhe. Alles passt. Einer von uns legt sich flach auf den Boden, Kamera fast im Sand, um genau diesen Moment einzufangen. Der Half & Half spiegelt sich sauber im Wasser, die Farben verdoppeln sich, und plötzlich ist da dieses Bild, das man nicht plant – das einfach passiert.

Wir stehen einen Moment still, sagen nichts, schauen nur. Solche Orte machen keinen Lärm. Sie wirken leise. Aber nachhaltig.

Der Half & Half ist kein Riese, kein spektakulärer Brocken, kein Instagram-Monster. Er ist klein, perfekt platziert und absolut einzigartig. Und genau deshalb bleibt er hängen. Als einer dieser Momente, die man nicht nur fotografiert, sondern mitnimmt.

Irgendwann – ganz leise und ohne großes Drama – meldet sich die Vernunft. Zeit, den Rückweg zum Parkplatz anzutreten. Unser iPhone übernimmt die Rolle des Expeditionsleiters, denn ohne GPS möchte man hier lieber keine Abkürzungen erfinden. Luftlinie knapp zwei Meilen, klingt harmlos. In der Praxis heißt das: Hügel hoch, Hügel runter, immer schön querfeldein, bis wir wieder auf den sandigen Pfad am Einstieg zu den Teepees treffen.

Der Weg zurück ist… sagen wir: arbeitsintensiv. Tiefer Sand, der genau dann nachgibt, wenn man ihn am wenigsten gebrauchen kann. Ein Schritt vor, ein halber wieder zurück – ein Bewegungsablauf, der irgendwann erstaunlich routiniert wird. Unsere Fußspuren ziehen sich wie eine persönliche Signatur durch die Landschaft. Umkehren wäre ohnehin keine Option, also stapfen wir weiter, angetrieben von dem Wissen, dass sich jeder einzelne Meter mehr als gelohnt hat.

Als das Auto endlich wieder vor uns steht, ist die Erleichterung greifbar. Rucksäcke fallen ab, Schultern entspannen sich, und Stefan greift ohne Umschweife zur Wasserflasche. Was folgt, ist keine Dusche im klassischen Sinn, eher eine gezielte Notmaßnahme zur Wiederherstellung der Zivilisation. Wasser über den Kopf, tief durchatmen, kurz lachen. Besser wird’s nicht.

Staubig, müde, zufrieden stehen wir da und lassen den Tag noch einmal Revue passieren. Die Farben, die Formen, die Stille – alles noch ganz präsent. Ein perfekter Abschluss für einen Tag, der uns körperlich gefordert und landschaftlich komplett abgeholt hat. Genau so fühlt sich ein richtig guter Wüstentag an.

Abkühlung

Die Rückfahrt steht der Anreise in nichts nach – nur dass wir jetzt wissen, was uns erwartet. Der Überraschungseffekt ist weg, die Konzentration bleibt. Wirklich schocken kann uns die Strecke zwar nicht mehr, schließlich haben wir sie ja schon einmal bezwungen, aber trotzdem atmen wir kollektiv auf, als wir die BLM Road 1066 endlich hinter uns lassen. Diese Mischung aus Sand, Steinen und latentem „Was kommt jetzt?“ braucht man nicht zweimal hintereinander.

Vor uns liegt wieder die House Rock Valley Road – breiter, berechenbarer, fast schon entspannend. Ein bisschen Wellblech, ein bisschen Staub, aber nichts, was den Puls hochjagt. Stefan sitzt merklich gelöster am Steuer. Der schwierigste Teil ist geschafft, der Ritt über Sand und Stein liegt hinter uns. Keine Panne, kein Aufsitzen, kein dramatisches Steckenbleiben. Der Mietwagen hat tapfer durchgehalten, der Unterboden ebenfalls. Mission erfüllt.

Stefan lässt tief durchatmen, lehnt sich kurz zurück und verkündet mit spürbarer Erleichterung: „Gott sei Dank haben wir das hinter uns. Ab jetzt sind die Straßen kein Problem mehr.“

Er ergänzt noch, dass alle weiteren Strecken auf unserer Reise „halb so wild“ seien. Wir nicken zustimmend. Freundlich. Wissend.

Und denken uns – diesmal schon etwas weniger still: Wir sprechen uns wieder, Stefan. Ganz sicher. Denn erfahrungsgemäß sind es exakt diese Sätze, die ein Roadtrip-Tagebuch später besonders wertvoll machen. Diese Momente, in denen man überzeugt glaubt, das Schwierigste liege hinter einem. Spoiler: tut es selten.

Was wir zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht wissen: In drei Tagen werden wir ganz spontan zur White Pocket aufbrechen. Und der Weg dorthin? Überraschung. Exakt dieselbe Strecke. Gleicher Sand. Gleiche Spurrillen. Gleiche BLM Road. Nur diesmal mit dem beruhigenden Wissen, dass wir das ja alles schon können.

Aber das ist Zukunftsmusik. Das erfahrt ihr erst in 3 Tagen!

Jetzt gerade genießen wir erst einmal das Gefühl, es geschafft zu haben. Und lassen Stefan in dem Glauben, die wildesten Straßen dieses Urlaubs lägen definitiv hinter uns.

Iron Horse

Zurück auf der 89A fahren wir exakt so, wie wir gekommen sind – gleiche Kurven, gleiche Aussicht, gleicher Staubfilm auf dem Auto. Um 17 Uhr rollen wir wieder in Kanab ein. Der Körper ist müde, der Kopf randvoll mit Eindrücken, und der Magen meldet sich sehr zuverlässig. Große kulinarische Experimente stehen heute nicht mehr auf dem Programm. Warum auch?

Also zurück ins Iron Horse.

Und ja – es wird fast schon absurd vertraut. Gleicher Eingang, gleicher Weg, gleicher Tisch. Tisch Nummer 21 scheint inzwischen offiziell zu uns zu gehören. Unsere Kellnerin Trinket erkennt uns sofort, strahlt und begrüßt uns, als wären wir Stammgäste mit Monatskarte. Nach einem Tag voller Sand, Felsen und Konzentration fühlt sich das tatsächlich ein bisschen an wie Heimkommen. Nur eben mit BBQ-Geruch.

Wir bestellen ohne langes Studium der Karte. Burger, Spareribs. Bewährt. Solide. Genau richtig. Während wir essen, erzählen wir kurz vom Tag, vom Sand, vom Fahren, vom Staunen. Trinket hört zu, lacht und freut sich ehrlich, dass wir wieder da sind. Wir versprechen, morgen erneut vorbeizuschauen – was sie mit einem vielsagenden Lächeln quittiert.

„Then you have to try dessert“, meint sie. Und fügt noch hinzu, dass Tisch 21 auch morgen auf uns wartet.

Mit vollen Bäuchen, leichtem BBQ-Koma und der beruhigenden Gewissheit, dass man in Kanab offensichtlich schon wiedererkannt wird, verlassen wir das Iron Horse. Ein perfekter Abschluss für einen Tag, der landschaftlich spektakulär, fahrtechnisch fordernd und am Ende genau richtig gemütlich war.