Vom versteinerten Wald bis zu den Felsen von Mesa Verde

Ein Tag zwischen Painted Desert und Canyon de Chelly

Wir wachen im Wigwam auf mit diesem ganz speziellen Gefühl, das nur Roadtrips können: leicht verkatert vom Vortag, aber voller Vorfreude auf das, was kommt. Die Tippi-Spitze über uns, das Licht, das schon früh durch die Tür fällt – Zeit weiterzufahren. Heute wartet etwas Großes. Und etwas sehr Altes.

Unser Ziel: Petrified Forest National Park.

Doch wie so oft beginnt selbst das Spektakulärste erst mal mit Warten. Als wir ankommen, sind die Tore zu. Geschlossen. Einfach so. 20 Minuten Stillstand, obwohl man innerlich schon längst zwischen versteinerten Baumstämmen herumläuft. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Dieser Park funktioniert nach eigenen Regeln – und die meinen es ernst. Sehr ernst.

Der Petrified Forest schließt abends. Punkt. Wer danach noch im Kerngebiet unterwegs ist, hat kein romantisches „Wir haben uns nur ein bisschen vertrödelt“-Problem, sondern ein ganz reales Ranger-Gespräch inklusive Abschleppwagen. Kein Witz. Der Grund ist ebenso simpel wie traurig: Jeden Monat verschwinden hier Stücke versteinertes Holz. Souvenirjäger, lange Finger, falsches Verständnis von „Erinnerung“. Also null Toleranz. Und ehrlich gesagt: vollkommen nachvollziehbar.

Der Park besteht aus zwei völlig unterschiedlichen Welten:

Im Süden liegt der eigentliche Petrified Forest.

Im Norden wartet die Painted Desert.

Wir starten im Süden. Und plötzlich liegen sie überall: versteinerte Baumstämme, riesig, bunt, schwer, als hätte jemand einen Wald umgelegt und dann die Zeit angehalten. Diese Bäume sind rund 200 Millionen Jahre alt. Damals war hier kein Wüstenland, sondern üppige Vegetation, Flüsse, Leben. Heute liegen die Stämme halb im Boden, halb offen, gläsern schimmernd, in Farben, die man eher in einem Malkasten erwartet als in der Natur.

Im Crystal Forest laufen wir einen kurzen Rundweg. Und dann passiert etwas, womit man nicht rechnet, wenn man gedanklich gerade bei Fossilien ist: Ein Pronghorn kreuzt unseren Weg. Elegant, aufmerksam, schnell. Ein Tier, das aussieht, als hätte es es eilig – selbst im Stillstand. Diese Gabelböcke gibt es nur in Nordamerika. Sie brauchen kaum Wasser, lieben offene Landschaften und sind unfassbar schnell. Kurz steht er da, schaut uns an, entscheidet, dass wir uninteressant sind – und ist weg. Naturunterricht in Echtzeit.

Dass man hier nichts mitnehmen darf, versteht sich fast von selbst. Trotzdem wird kontrolliert. Autos werden durchsucht. Keine Diskussion. Dieser Ort ist kein Steinbruch für Erinnerungen, sondern ein Archiv der Erdgeschichte.

Petrified Forest – Zahlen, Fakten & WTF-Momente

Alter der Bäume: rund 200 Millionen Jahre

Damals liefen hier keine Cowboys herum, sondern Dinosaurier. Arizona lag näher am Äquator und war ein feuchtes, subtropisches Waldgebiet.

Vom Baum zum Stein:

Nach dem Umstürzen wurden die Stämme von Sedimenten bedeckt. Sauerstoffmangel stoppte die Zersetzung, mineralreiches Wasser übernahm – Holzstruktur blieb, Material wurde zu Quarz. Ergebnis: Bäume aus Stein, härter als Beton.

Farben wie aus dem Farbkasten:

Rot & Orange: Eisen

Gelb: Eisenoxide

Grün & Blau: Kupfer

Violett & Schwarz: Mangan

Größe der Stämme:

Einige sind über 30 Meter lang und wiegen mehrere Tonnen. Trotzdem liegen sie einfach da, als hätte jemand sie erst kürzlich dort abgelegt.

Warum so streng bewacht?

Weil jeden Monat Holz verschwindet. Trotz Verbot. Trotz Schildern. Trotz gesundem Menschenverstand.

➜ Deshalb: Park schließt abends komplett, Autos werden kontrolliert, Ranger verstehen keinen Spaß.

Zwei Parks in einem:

Süden: der eigentliche Petrified Forest mit den meisten Baumstämmen

Norden: die Painted Desert – Weite, Farben, Badlands, Horizont ohne Ende

Tierische Begegnungen:

Pronghorns (Gabelböcke) leben hier noch heute. Sie sind schneller als die meisten Raubtiere und kommen mit extrem wenig Wasser aus – Überlebenskünstler par excellence.

Kurz gesagt:

Ein Ort, an dem Zeit nicht vergangen ist – sondern versteinert.

Nach dem Süden fahren wir weiter nach Norden. Painted Desert.

Und plötzlich wird alles weit.

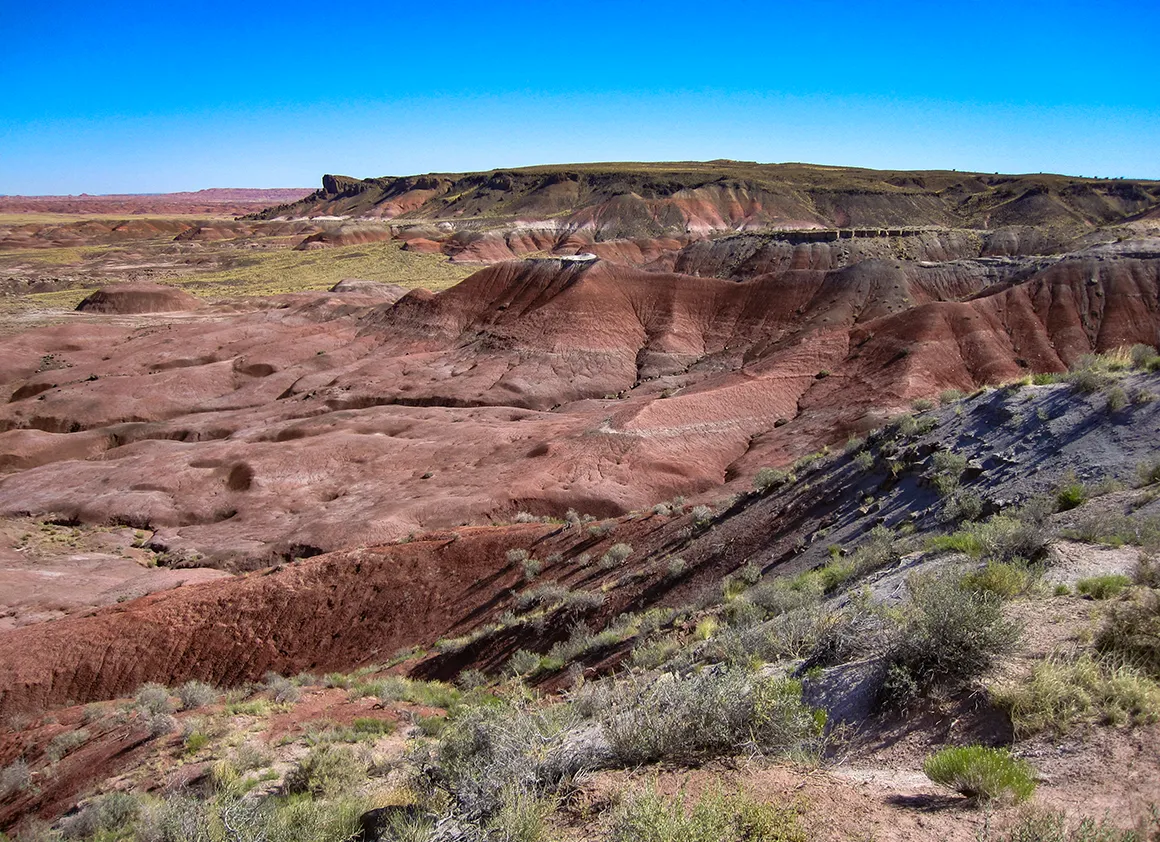

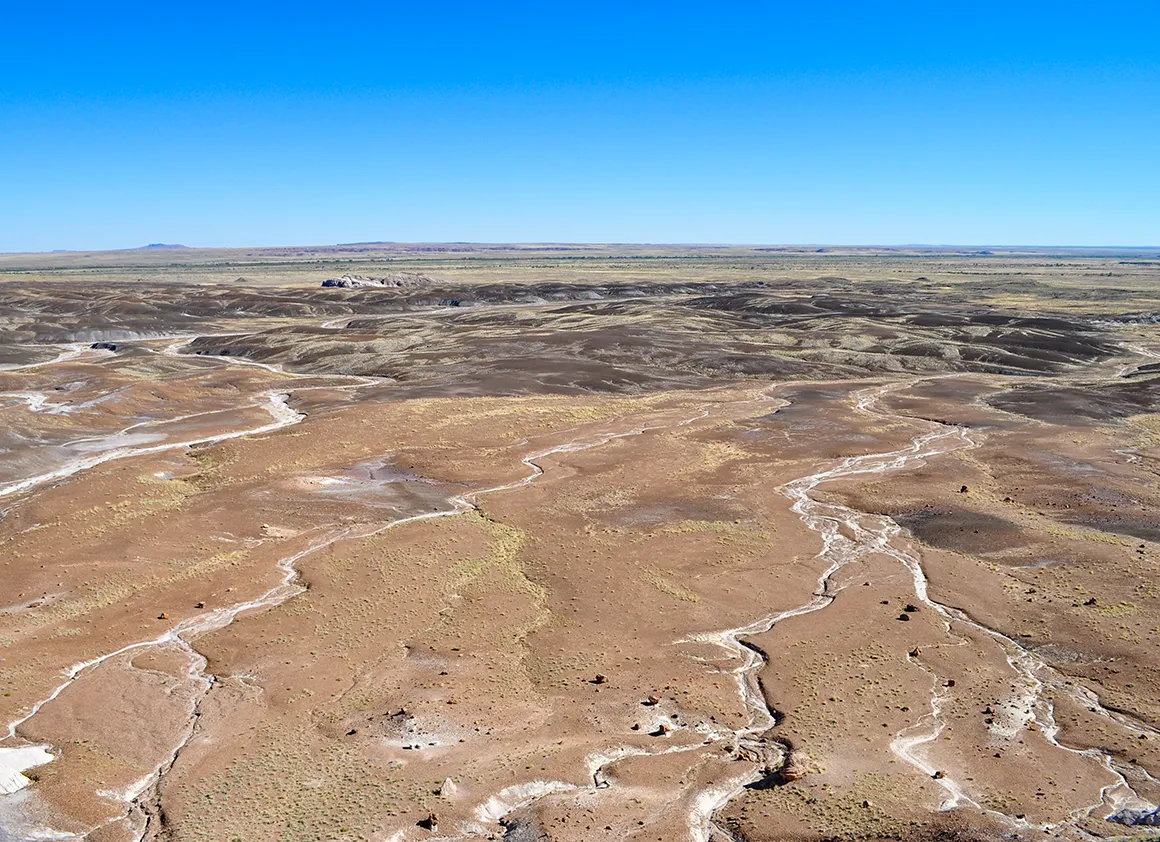

Die Landschaft öffnet sich, das Gelände fällt ab, Farben breiten sich aus. Rot, Ocker, Grau, Weiß – Schicht um Schicht, bis zum Horizont. Badlands, die aussehen, als hätte jemand mit Absicht übertrieben. Wir halten an mehreren Aussichtspunkten, steigen aus, bleiben stehen. Still. Kein Spektakel, kein Geräusch außer Wind. Und erstaunlich wenige Menschen. Angeblich verirrt sich nur etwa jeder tausendste Parkbesucher wirklich hierher. Ein Fehler, wenn man uns fragt.

Vom Petrified Forest aus rollen wir weiter nach Norden – und mit jedem Kilometer wird die Landschaft stiller. Nicht leer, sondern konzentriert. Die Straße zieht sich wie ein schmaler Strich durch ein Gelände, das aussieht, als hätte jemand beschlossen, hier sämtliche Farben gleichzeitig auszuprobieren und sie dann einfach liegenzulassen. Painted Desert.

Es gibt keine große Ankunft. Kein Tor, kein „Wow, jetzt bitte alle staunen“. Stattdessen reiht sich Aussichtspunkt an Aussichtspunkt, und jedes Mal denkt man: Okay, das war jetzt aber wirklich der schönste. Bis zum nächsten Halt. Und dann wieder.

Wir fahren langsam. Nicht, weil wir müssen – sondern weil es sich falsch anfühlen würde, hier einfach durchzurauschen. Die Badlands breiten sich aus wie Wellen, nur ohne Wasser. Schicht um Schicht, weich geformt, zerfurcht, farbig. Grau, Creme, Rostrot, Ocker, manchmal ein fast unwirkliches Violett. Dazwischen diese trockenen Rinnen, als hätte hier jemand mit einem Lineal Flüsse eingezeichnet, die längst aufgegeben haben.

An den Viewpoints steigen wir aus, treten an die Kante, schauen. Und sagen erst mal nichts. Der Wind trägt Geräusche weg, die Weite schluckt Gedanken, und plötzlich ist da dieses Gefühl, sehr klein zu sein – aber auf eine gute Art. Nicht bedrückend. Eher relativierend.

Die Straße schlängelt sich durch die Landschaft, taucht kurz ab, steigt wieder an. Immer neue Perspektiven. Mal blickt man weit hinaus bis zum Horizont, mal direkt hinunter in ein Labyrinth aus Hügeln und Falten, die aussehen wie gefrorene Bewegung. Es ist keine Landschaft, die man „begreift“. Sie will nicht erklärt werden. Sie will angeschaut werden.

Was auffällt: Wie wenige Menschen hier sind. Kein Gedränge, kein Gedröhne, keine Selfie-Schlangen. Man teilt sich die Aussicht mit sehr wenig Publikum – und das passt. Die Painted Desert wirkt nicht beleidigt, wenn man bleibt. Aber sie wirkt sehr deutlich, wenn man sich Zeit nimmt.

Wir fahren weiter, halten noch ein paar Mal an, steigen wieder ein, fahren weiter. Es gibt keinen festen Ablauf, keinen Pflichtpunkt. Nur dieses ruhige Gleiten durch eine Landschaft, die nichts beweisen muss. Irgendwann merken wir: Wir sind schon lange hier. Und trotzdem nicht satt gesehen.

Als wir die Painted Desert langsam hinter uns lassen, ist klar: Das war kein einzelner Stopp. Das war ein Abschnitt, den man nicht abhakt. Einer, der bleibt. Still. Weit. Und überraschend eindrücklich.

Zurück auf der Interstate meldet sich ein sehr bodenständiges Bedürfnis: Hunger. Der ehrliche, leicht knurrende Roadtrip-Hunger, der nicht philosophisch ist, sondern Lösungen verlangt. Das Wigwam Motel hatte kein Frühstück vorgesehen – vermutlich nach dem Motto: Wer hier schläft, kommt auch ohne klar. Tun wir nicht.

Also Augen auf nach den Klassikern. Denny’s. McDonald’s. Irgendwas mit Kaffee, irgendwas mit Ei, irgendwas, das nach Frühstück aussieht. Doch die Orte, durch die wir fahren, haben andere Prioritäten. Tankstelle? Ja. Kreuzung? Ja. Sonst noch was? Nein. Keine Diners, keine Golden Arches, nicht mal ein trauriges Croissant im Vorbeifahren.

Wir verlassen die I-40 und biegen auf den Highway 191 ab. Norden. Weniger Verkehr, mehr Landschaft, deutlich weniger Auswahl. Irgendwo da draußen liegt Ganado. Ein Ort, der nicht verspricht, mehr zu sein, als er ist. Und genau das macht ihn vertrauenswürdig.

Ganado ist ruhig. Sehr ruhig. Wir finden eine Tankstelle. Kein Bistro, kein Café, keine Diskussion. Drinnen gibt es Sandwiches. Eingepackt. Kühlschrank. Wir nehmen, was da ist. Draußen im Auto folgt die Bestandsaufnahme: halb gefroren. Nicht metaphorisch. Wirklich halb gefroren.

Wir beißen trotzdem rein. Und siehe da: Mit jedem Biss taut das Sandwich ein bisschen mehr auf. Erst kalt, dann neutral, dann tatsächlich… gut. Nicht großartig, nicht Instagram-tauglich, aber OK. Brot, Belag, Geschmack. Ein Frühstück, das man sich nicht ausgesucht hätte – das aber genau jetzt erstaunlich richtig ist. Wir essen, schauen auf die Straße, trinken dazu irgendwas, das Kaffee sein soll, und müssen lachen. Unerwartetes Frühstücksabenteuer bestanden. Motor an. Weiter geht’s.

Gut gestärkt vom halbgefrorenen Tankstellen-Sandwich rollen wir weiter Richtung Südosten. Die Landschaft wird wieder größer, weiter, ernsthafter – aber wir bleiben entspannt. Ziel des Tages: Canyon de Chelly. Ein Ort, der schon vom Namen her klingt, als müsste man ihn korrekt aussprechen, um nicht schief angeschaut zu werden.

Canyon De Chelly

Die Anfahrt ist unspektakulär. Keine Schranken, kein Besucherzentrum-Zirkus, kein „Welcome to the most amazing place ever“-Getöse. Der Canyon de Chelly liegt einfach da. Und wartet. Wir biegen auf den South Rim Drive ein – 36 Meilen Straße mit Aussicht. Viel Aussicht. Sehr viel Aussicht. Die Art von Straße, bei der man sich ständig sagt: Okay, noch kurz anhalten. Und danach wirklich weiterfahren. Versprochen.

Am Spider Rock Overlook ist es dann vorbei mit Weiterfahren. Da steht er. Schlank, hoch, absolut unbeeindruckt von unserer Anwesenheit. 244 Meter Felsnadel, die aussieht, als hätte jemand vergessen, sie umzuschubsen. Unten windet sich der Canyon, ein bisschen Grün, ein bisschen Leben, sehr viel Tiefe.

Natürlich gibt es auch hier eine Geschichte. Der Spider Rock ist in der Mythologie der Diné (Navajo) der Wohnort der Spider Woman. Sie hat den Menschen das Weben beigebracht – und soll nebenbei auch ungezogene Kinder fressen. Multitasking war also schon immer ein Thema. Die hellen Spitzen des Felsens gelten als die Gebeine dieser Kinder. Keine Sorge, wir waren brav.

Wir stehen am Rand, schauen runter, machen Fotos, schauen nochmal. Der Canyon wirkt weniger wie ein Ort zum Staunen und mehr wie einer, der sich denkt: Ja. Ich weiß. Beeindruckend. Kannst du jetzt bitte leise sein? Also sind wir leise. Kurz zumindest.

Der South Rim Drive führt uns weiter an Aussichtspunkt vorbei. Jeder ein bisschen anders, jeder gut genug für ein „Wow“, keiner aufdringlich. Der Canyon de Chelly ist kein Show-Canyon. Er protzt nicht. Er steht einfach da – und das reicht völlig. Weiter geht’s.

Wir drehen um und fahren den gleichen Weg zurück. Nicht aus Mangel an Ideen, sondern weil es manchmal einfach Sinn ergibt. Chinle taucht wieder auf – und mit ihm ein Hauch Zivilisation. Tankstelle, Zapfsäulen, asphaltierte Ordnung. Und dann, fast schon wie eine Fata Morgana für hungrige Roadtripper: Burger King. Auf der anderen Straßenseite. Offen. Bereit.

Wir müssen nicht lange überlegen. Das halbgefrorene Sandwich von heute Morgen ist Geschichte, emotional wie geschmacklich. Jetzt wird ordentlich gegessen. Burger, Pommes, Cola – nichts Besonderes, aber genau das Richtige. Manchmal braucht es keine Kulinarik, sondern einfach etwas Warmes, Fettiges und Verlässliches. Mission erfüllt.

Gestärkt geht es weiter nach Norden. Nächstes Ziel: Four Corners Monument. Ein Ort, der auf der Landkarte unscheinbar wirkt, in Wirklichkeit aber eine erstaunliche Anziehungskraft entwickelt. Vier Bundesstaaten. Ein Punkt. Viel Symbolik.

Schon 1912 wurde hier die erste dauerhafte Grenzmarkierung gesetzt, das heutige Monument entstand allerdings erst 1992. Eine quadratische Plattform, in deren Mitte eine große runde Granitplatte liegt. Darin eingelassen: die bronzene Grenzmarke des US-Innenministeriums. Drumherum die Wappen von Arizona, Utah, New Mexico und Colorado – ordentlich arrangiert, sehr offiziell. Das Ganze wird vom Navajo Parks and Recreation Department betrieben. Eintritt: 3 Dollar. Fairer Deal.

Der Ort lebt. Trotz – oder gerade wegen – seiner Abgelegenheit. Souvenirstände, Navajo-Schmuck, Snacks, ein bisschen Trubel. Und natürlich das, wofür alle hier sind: die Fotos.

Wir machen sie auch. Natürlich. Hände hier, Füße dort, einmal gleichzeitig in vier Bundesstaaten stehen. Etwas, das im Alltag eher selten vorkommt. Funktioniert erstaunlich gut. Sieht auf Fotos genauso albern aus, wie man es erwartet – und genau deshalb macht man es.

Ein kurzer Moment, ein paar Lacher, ein Häkchen auf der inneren Roadtrip-Liste. Und dann steigen wir wieder ins Auto. Vier Staaten gleichzeitig hinter uns gelassen. Auch nicht schlecht für einen Nachmittag.

Weiter geht’s.

Four Corners

Nach den vier Bundesstaaten auf einmal geht es weiter – und zwar dorthin, wo die Straßen plötzlich ernsthaft kurvig werden und das Navi klingt, als hätte es leichte Zweifel an der eigenen Entscheidung. Mesa Verde National Park steht auf dem Plan. Ein Name, der schon andeutet: Hier wird nicht einfach nur geparkt und kurz geschaut. Hier muss man sich das verdienen.

Mesa Verde National Park

Die ersten 15 Kilometer führen uns kurvenreich hinauf zum Visitor Center. Keine dramatische Strecke, aber genug Serpentinen, um dem Beifahrer klarzumachen: Ja, wir sind jetzt wirklich in den Bergen. Oben angekommen orientieren wir uns kurz, atmen einmal durch und stellen fest: Das hier ist kein Park für Eilige. Wer schnell durch will, ist falsch abgebogen.

Parkpoint Fire Outlook

Danach geht es weiter auf die Loops – nochmal rund 13 Kilometer, die sich anfühlen wie eine sehr gut geplante Schatzsuche. Aussichtspunkt folgt auf Aussichtspunkt, und jedes Mal denkt man: Okay, das war jetzt der beste Blick. Spoiler: War er nicht. Der nächste ist wieder besser. Oder anders. Oder einfach so beeindruckend, dass man kurz vergisst, wie viele Kurven man eben noch gefahren ist.

Wir entscheiden uns bewusst gegen die geführten Touren zu den Pueblos. Nicht aus Desinteresse, sondern aus Pragmatismus. Termine, Uhrzeiten, Gruppen – heute nicht. Stattdessen schauen wir von oben in die Felswände hinein, und ganz ehrlich: Das reicht völlig. Die Cliff Dwellings kleben dort unter den Überhängen, perfekt eingepasst, fast unscheinbar – und gerade deshalb unglaublich. Man braucht keinen Ranger, der einem erklärt, dass das beeindruckend ist. Das erledigt der Blick.

Mesa Merde National Park

Was Mesa Verde so besonders macht, ist nicht nur die Geschichte, sondern die Kombination: bewaldeter Tafelberg oben, tiefe Schluchten darunter, dazwischen diese Siedlungen, die aussehen, als hätten sie jemand sehr sorgfältig und ohne zweite Chance platziert. Wir fahren hoch, fahren runter, wieder hoch, wieder runter. Serpentinen als Dauerzustand. Und jedes Mal öffnet sich eine neue Perspektive. Kein lautes Staunen, kein „Oh mein Gott“. Eher dieses stille Kopfnicken: Ja. Das ist wirklich gut.

Gegen 20 Uhr rollen wir in Durango ein. Zumindest laut Uhr. Gefühlt ist es eher später, aber da hat die Zeitzone ihre Finger im Spiel. Von Arizona nach Colorado verliert man einfach mal eine Stunde. Zack. Weg. Niemand fragt, ob man sie braucht. Wir nehmen es sportlich. Der Tag war ohnehin lang genug – da fällt eine Stunde mehr Müdigkeit kaum auf.

Bevor wir allerdings an Schlaf denken können, wartet noch eine kleine Schnitzeljagd. Unser Hotel. Laut Buchung ein gemütliches Alpine Inn. Laut Realität jetzt ein Knights Inn. Neuer Name, alte Adresse, keinerlei Hinweis, der einem das Leben leichter machen würde. Wir fahren vorbei. Einmal. Zweimal. Dreimal. Immer wieder dieses Gefühl: Hier müsste es sein. Ist es auch. Nur eben unter neuem Namen. Irgendwann dämmert es uns, wir parken, gehen rein – und tatsächlich: richtig. Rätsel gelöst.

Einchecken, kurz durchschnaufen – ans Bett ist noch nicht zu denken. Dafür riecht die Luft draußen viel zu sehr nach Steak. Also raus aus dem Zimmer, rein in die Stadt. Durango wirkt sofort angenehm. Nicht geschniegelt, nicht touristisch überdreht, sondern genau richtig lebendig. Wir werden fündig im Francisco’s Mexican Restaurant. Gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Das Steak ist groß, saftig und genau das, was man nach so einem Tag braucht. Gespräche werden leiser, Gabeln schneller, Zufriedenheit stellt sich ein.

Franciscos Restaurante Y Cantina

Satt und entspannt schlendern wir danach noch ein bisschen durch die Innenstadt. Beleuchtete Straßen, entspannte Menschen, dieses typische Kleinstadtgefühl, das sofort Vertrauen erweckt. Durango macht es einem leicht, hier anzukommen. Kein großes Theater, kein Eindrucksfeuerwerk – einfach angenehm.

Irgendwann reicht es dann auch. Der Körper meldet sich. Müde. Ehrlich müde. Zurück ins Hotel, Tür zu, Licht aus. Die Betten gewinnen kampflos.

Der Tag war lang. Voll. Und genau richtig. Morgen geht’s weiter.